Боль – это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с реальным или предполагаемым повреждением тканей, и одновременно реакция организма, мобилизующая различные функциональные системы для его защиты от воздействия патогенного фактора.

Боль в пояснице в большинстве случаев имеет доброкачественный характер и спонтанно регрессирует в течение нескольких дней или недель, реже месяцев, но иногда бывает признаком опасного заболевания.

Боль в грудной клетке может быть связана с поражением внутренних органов (сердечно-сосудистой системы, лёгких, желудочно-кишечного тракта, диафрагмального абсцесса), костно-хрящевых структур грудной клетки, миофасциальным синдромом, заболеваниями позвоночника и периферической нервной системы или иметь психогенное происхождение. Боли в сердце (при исключении острого коронарного синдрома) не из-за грудного остеохондроза. Грудной отдел представляет жёсткий каркас из грудины, рёбер и позвоночника. Самые частые причины для болей в грудном отделе: миофасциальные боли (сколиоз, кифоз), спондилоартроз (боль после ночи), отражённые боли от внутренних органов (сердце). Диагностика этих состояний возможна при тщательном клиническом и параклиническом обследовании.

Боль в спине может быть вызвана патологией структур позвоночника (вертеброгенная боль) или иметь другое происхождение (невертеброгенная боль).

Вертеброгенные причины болей в спине:

- Спондилоартроз межпозвонковых суставов

- Грыжа диска

- Дегенеративно-дистрофические изменения межпозвонковых дисков (остеохондроз)

- Стеноз позвоночного канала

- Спондилолистез

- Остеопороз позвоночника

- Опухоли, метастазы, туберкулёз, остеомиелит, неспецифические воспалительные процессы (спондилодисцит) позвоночника

- Травма

Невертеброгенные причины болей в спине:

- Отражённые боли от внутренних органов

- Миофасциальный болевой синдром

- Соматоформное (генерализованное) болевое расстройство

- Фибромиалгия

- Растяжение мышц и связок

- Артроз тазобедренного сустава

- Эпидуральные абсцессы

- Опухоли внутренних органов с прорастанием

- Инфекционные заболевания

- Расслаивающиеся аневризмы восходящего (для грудного отдела позвоночника) и нисходящего отделов аорты

- Сирингомиелия

По локализации выделяют люмбалгию – боль в поясничном (пояснично-крестцовом) отделе спины и люмбоишиалгию – боль в спине, иррадиирующую в ногу. При острой интенсивной боли в пояснице иногда используют также термин «люмбаго» (поясничный прострел).

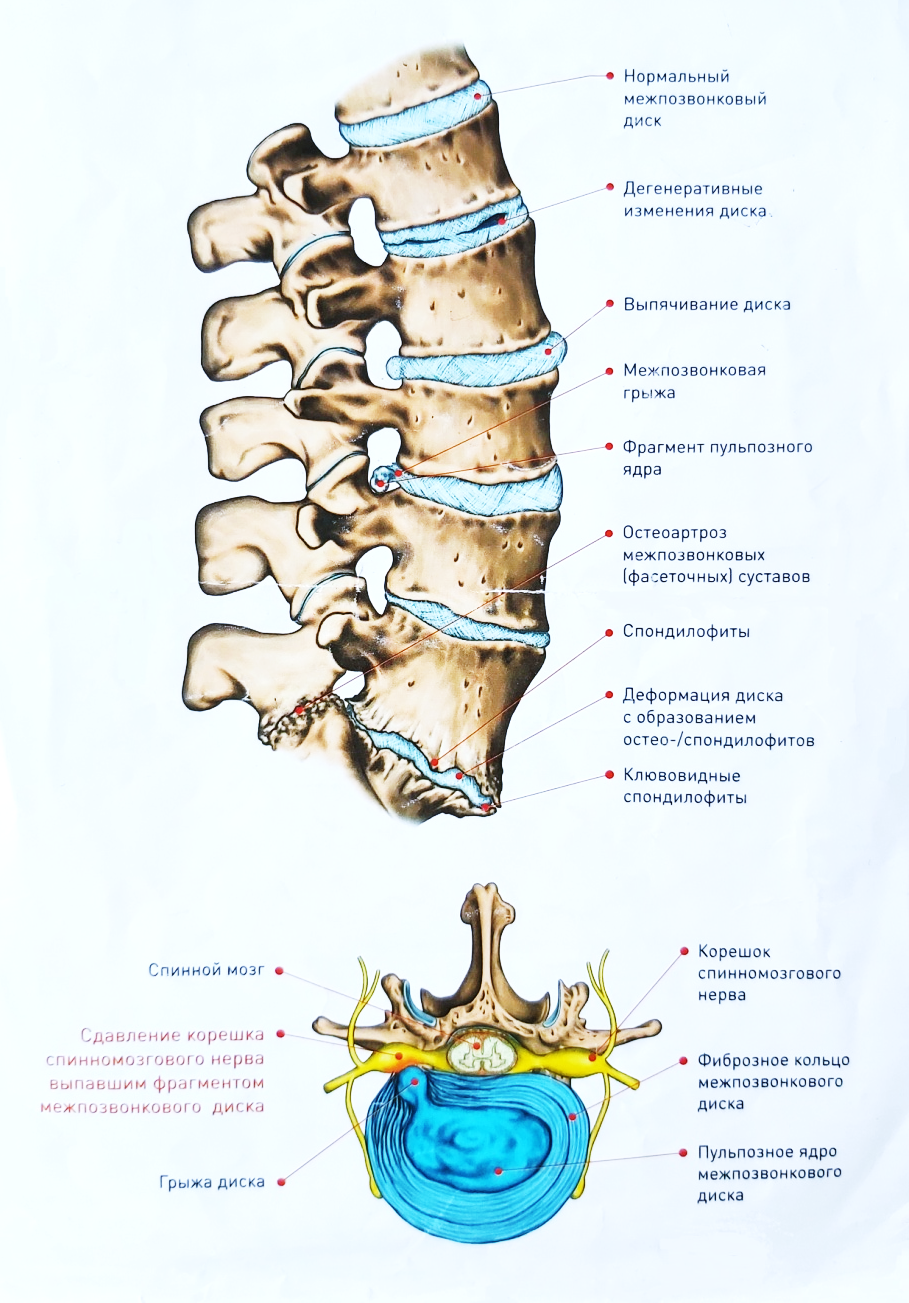

Одна из самых частых причин болей в спине – дегенеративные изменения межпозвонковых дисков, традиционно обозначаемые как остеохондроз позвоночника. Развитию дегенеративных изменений способствуют повторные травмы, избыточная статическая или динамическая нагрузка, наследственная предрасположенность. Межпозвонковый диск постепенно теряет воду, ссыхается, утрачивает амортизирующую функцию и становится более чувствительным к механической нагрузке. Фиброзное кольцо, расположенное по периферии диска, истончается, в нем появляются трещины, по которым центральная часть диска – пульпозное ядро – смещается к периферии, формируя протрузию (выпячивание). Вследствие травмы или интенсивной нагрузки протрузия может скачкообразно увеличиваться, что приводит к выпячиванию пульпозного ядра и части фиброзного кольца в позвоночный канал, которое обозначают как грыжу диска.

Боль при грыже диска впервые появляется связи с раздражением болевых рецепторов наружных слоев фиброзного кольца и задней продольной связки. Это приводит к спазму сегментарных мышц, имеющему защитный характер и приводящему к иммобилизации пораженного сегмента (миофиксация), но со временем он утрачивает саногенную (защитную) роль и становится самостоятельным фактором, поддерживающим боль. Смещаясь в сторону позвоночного канала или межпозвонкового отверстия, грыжа приводит к поражению прилегающего спинномозгового корешка (радикулопатии), которое обусловлено не только его механическим сдавлением, но и воспалением, отеком и демиелинизацией, в генезе которых определенная роль может принадлежать иммунологическим процессам.

Постепенное снижение высоты диска нарушает функционирование всего позвоночно-двигательного сегмента, включающего два смежных позвонка, сцепленных межпозвонковым диском спереди и 2 межпозвонковыми (фасеточными) суставами сзади, с окружающими их мышцами и связками. Суставные фасетки в межпозвонковых суставах «наезжают» друг на друга, что приводит к подвывиху и смещению позвонков относительно друг друга. Возникающая в итоге нестабильность позвоночно-двигательного сегмента повышает чувствительность позвоночника к травме или резким движениям, ускоряет дегенеративные изменения, прежде всего артроз фасеточных суставов. Эти изменения часто остаются бессимптомными, но при травме или избыточной нагрузке они способны стать источником боли.

Травмы у молодых лиц с сильными мышцами часто сопровождаются повреждением мышц, тогда как у пожилых основной удар приходится на фасеточные суставы.

С годами механическая стабильность позвоночно-двигательного сегмента и всего позвоночника восстанавливается за счет краевых разрастаний (остеофитов), фиброза дисков и капсулы, анкилоза фасеточных суставов, утолщения связок. Эти изменения завершают «дегенеративный каскад» в позвоночнике и иногда приводят к спонтанному стиханию боли. Но одновременно они способны вызвать стеноз (сужение) межпозвонкового отверстия или позвоночного канала. Кроме того, остеофиты, направленные в сторону спинномозгового или корешкового каналов, могут способствовать повреждению корешков, вызывая тем самым стойкий болевой синдром. Таким образом, на различных этапах дегенеративного процесса («остеохондроза») в позвоночнике ведущую роль в развитии болевого синдрома играют различные факторы – протрузия или грыжа диска, нестабильность или блокада позвоночно-двигательного сегмента, артроз фасеточных суставов и стеноз межпозвонкового отверстия или позвоночного канала. В каждом их этих случаев болевой синдром имеет клиническое своеобразие.

Основной принцип лечения состоит в том, что нужно лечить не «остеохондроз», т.е. рентгенологические изменения, а конкретную причину, вызывающую боль и ограничение подвижности. Основная цель лечения при хронической боли состоит в постепенном увеличении двигательных возможностей пациентов.

При интерпретации данных КТ и МРТ важно учитывать, что примерно у 2/3 лиц, никогда не испытывавших боли в спине, эти методы исследования выявляют изменения, нередко на нескольких уровнях. В частности, у половины из этих лиц выявляется равномерное симметричное выпячивание диска, у четверти – фокальное или асимметричное выпячивание, нередко обнаруживаются также стеноз позвоночного канала, артропатия фасеточных суставов. Всегда следует учитывать соответствие клинических и нейровизуализационных данных.

Профилактика боли в спине состоит в коррекции двигательного стереотипа, избегании неподготовленных движений и создании мышечного корсета, обеспечивающего правильное распределение нагрузки на позвоночник, исправлении осанки, снижении массы тела, отказе от курения.

Врач-невролог 1-ой квалификационной категории Свекло К.В.